19世紀末のアブサンの飲み方

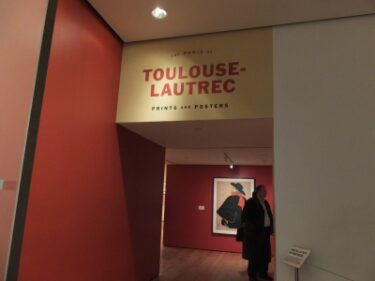

19世紀末のフランスで大流行したアブサン。1915年にはフランスでその中毒症状や流行のため製造禁止になった伝説のお酒。このお酒の幻覚作用と中毒性は、詩人のボードレールやヴェルレーヌ、アルチュール・ランボー、オスカー・ワイルドや画家のロートレックやゴッホ、ゴーギャンなど多くの芸術家たちを虜にし、絵や詩の題材として用いられました。

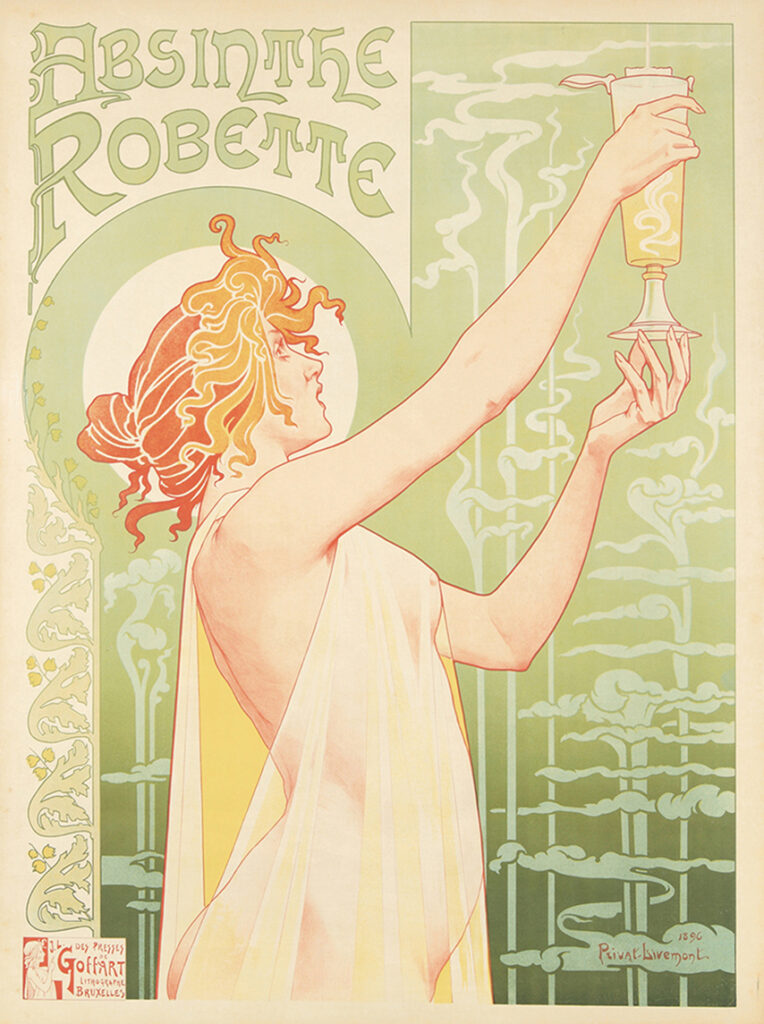

この美しい色と幻覚作用から「緑の妖精(Fée verte)」と呼ばれたアブサン。

(現在は、幻覚と中毒性のあるニガヨモギの成分が一定量以下なら製造が解禁されています)

ここではアブサンの歴史ではなく、当時の飲み方を紹介したいと思います。

用意するもの

アブサングラス

アブサンスプーン

角砂糖1個

アブサン(アルコール約70%が当時のスタイル)100ml

水100ml

アブサングラスとアブサンスプーン

1:アブサングラスにアブサン100mlを注ぎます。

2:グラスの両端にアブサンスプーンを渡し、その上に角砂糖をのせます。

3:お水を角砂糖の上からゆっくり注ぎます。

4:緑色のアブサンが、乳白色へと変わっていきます。

水が少ない時は全く変化がありませんが、ある量を超えると魔法のように一気に色が変わります。

5:スプーンの砂糖を落とし、軽くかき混ぜ完成です。

独特の香りと苦みが特徴のアブサン、きで飲むよりもこのような飲み方が当時好まれていました。特に砂糖と一緒に飲むのがポイントです。

工程4の色が変わる所ですが、プリヴァ・リブモンのポスターのような色の変化を楽しみたい人は入れる量を少量ずつにし注意してください。

実際にフランスでは魔法のように一気に変わるのが好まれたようですが、アメリカなどでは蛇口から水をポタポタとたらしゆっくりと変化させる飲み方も流行りました。

今回のレシピでは水とアブサンを同量で作っていますが、水を多くしても美味しいです。同量だとウイスキーをきで飲むのと同じなので、アブサン:2 水:8でワインと同じぐらいの濃さになります。

また、スプーンの上の砂糖にアブサンを直接注ぎ火をつける飲み方はがありますが、その飲み方はこの時代には行われていなかったようです。

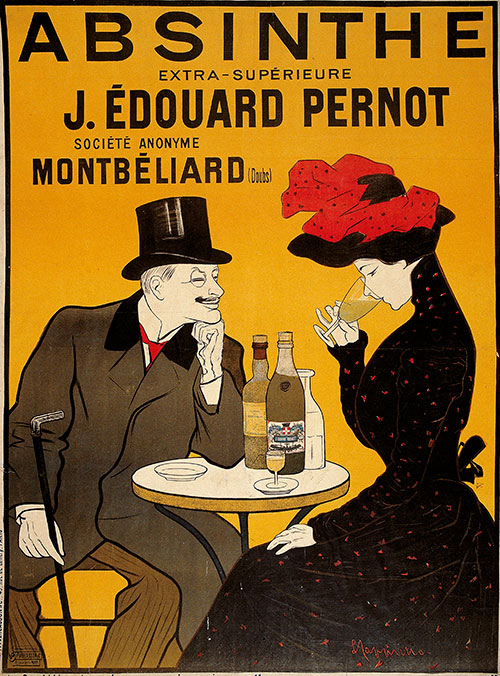

当時のアブサンの広告ポスター。真ん中にアブサン、右のボトルにお水がおいてあります。左のボトルはブランデーか?

アブサンはキャバレーやバーの飲み物ではなく、パリの華やかなカフェでも飲まれていたお洒落な飲み物でした。そのため女性がアブサンを飲んでいる広告ポスターが多数製作されています。

当時アブサンのカクテルも色々と創作されたそうで、アブサンとブランデーのカクテルも存在し、なんと画家のトゥールーズ・ロートレックが歌手のイヴェット・ギルベールのために創作したと言われています。詳しくはブログに書いてありますので興味のある方はぜひご覧ください。